| 温州水牛,远去的田园牧歌 | ||||

|

||||

|

薄薄的晨雾、苍翠的树林、荷锄的老农和温顺的水牛,组成了一幅如梦如幻的田园牧歌图。 (金晓敏 摄) 全省有13个品种的畜禽被列入《国家级畜禽遗传资源保护名录》,我市唯有“温州水牛”入列。近日,省农业厅专门出台了有关通知,就如何保护好这些珍贵的品种“基因”作出了详细规定。 浙南山区青山叠翠,河流交错,是历史悠久的“水牛之乡”。据史料记载,水牛在我市瑞安、平阳、苍南、泰顺等地,都曾大规模饲养过。但是,随着农耕时代的落幕,有关水牛的记忆也在逐渐消逝。 【壹】 犁田“大老司”胡文忠: 他和他的牛犁出的田,在整个楠溪也不多见 位于永嘉西北部群山中的茗岙,以层层叠叠数千亩的梯田闻名。今年50岁的农民胡文忠,是茗岙的养牛大户,养有黄牛35头、水牛3头,还是村里能用耕牛犁田的“大老司”。 我开车两个多小时,在茗岙南山见到了胡文忠,他清瘦的身子,黝黑的皮肤,脸上挂着笑容。他说:我父亲胡宝顺,是养牛、犁田的能手,他10来岁开始养牛,一直养到了今年82岁。我6岁时跟着父亲养牛,那时候都是给生产队里养,生产队没有农业机械,耕田耙地都靠牛来完成,水牛比黄牛力气大,能干活,一头水牛犁田往往抵得上两三头黄牛,所以队里饲养的大多是水牛。大人小孩放牛是可以得工分的,一年下来,收入可以养活自己。后来我上学了,也没有心思读书,每天还是放牛的时间多,挣工分替自己交书本费。 小水牛养到4岁,就要教它犁田了。教犁田一般要三个人,两人在牛前拉牛绳,牵住牛鼻子,一人在牛后面把犁,让牛慢慢犁熟练起来。还要教牛一些专用术语,如“嗨”,意思是起步走,“下”,是叫它停下脚步,还有“偏头”、“转头”等等。牛很聪明,一两个月就能被教起来犁田。但水牛牯(公牛)不好养,它们会寻衅滋事,喜欢角斗,所以队里除了留两三头做种,其他的都杀了,大量饲养母水牛,母水牛温顺、乖巧、懂事,又任劳任怨,而且还会生小牛。那时茗岙有水牛600来头。 清明节一过,农事就多了起来,田地要翻耕了,一直到夏至前,是水牛一年中最繁忙劳累的日子。一头壮年水牛一天要犁一亩多田,还得犁得好,水开过来田不会渗漏。这要犁田人的技术,也与牛有关系。牛要有力气,犁得深,要听话,走得直。胡文忠初中没毕业就当了农民,跟父亲学得一身犁田的本领。犁田头一番叫“通”,第二番叫“耙”,第三番叫“倒”,最后一番叫“打”,一般来说一通一耙也就差不多了,可胡文忠遵从父亲传下来的耕作经验与程序,没有完成这“四番”绝不罢休。他的固执得到上一辈人的欣赏,同辈人和年轻人往往不屑一顾。 1980年之后,生产队作为一种组织解散了。胡文忠因为田犁得用心,好多村民上门请他犁田,也就赚了一些钱。经过几年努力,他终于拥有了一头完全属于自己的水牛。他对牛爱不释手,他拉水牛到水塘里,为水牛捉牛虱子赶苍蝇,把牛栏搞得清清爽爽,用青油或桐油涂在牛身上,这样到了冬天水牛不能下水时,就不会长牛虱子。在耕种时节,胡文忠对水牛就更好了,除了每天给它吃最嫩的草,还要把上年储存的番薯干烧给它吃,或者掺些玉米粉,和点米糠。有时见耕牛劳累,他还会煮点稀粥给它吃,甚至打几个鸡蛋、倒一些老酒,增加营养。那圆润健硕的水牛也争气,在他的犁铧前昂首挺胸,脚步稳健,奋蹄甩尾,一垄垄土地在他一声声高亢的吆喝声中,翻卷如云,笔直顺整。 所有的田地耕作完毕,绿油油的秧苗插满田边角头,耕牛才可以歇息。胡文忠就让水牛整日整夜地躺倒在水塘里,让它们慢条斯理地享受着山水的清凉和青草的芳香,这是水牛一年中最惬意最幸福的时光,这叫“游塘”,一直“游”到初秋天气凉爽起来。 上世纪八十年代中期开始,茗岙一批批的青壮年走出了大山,到全国各地闯荡。九十年代初,胡文忠也挤在外出的人流中,到过甘肃、内蒙、新疆,做木工。2010年,胡文忠又回到茗岙,重操旧业,养他的牛犁他的田。这时候,茗岙的梯田大约荒芜了三分之二,养牛户屈指可数,养的还大多是黄牛,为的是卖牛肉。黄牛肉比水牛肉好吃,能卖出好价钱。胡文忠却还是坚持养三头水牛,他和他的牛犁出的田很精细,绝不漏水渗水,这在整个楠溪也不多见。 【贰】 曾经的放牛娃陈光泽: 牧童生活是人生中最快乐的原始野趣岁月 回忆起小时候放牛的往事,专治脊柱疾病的龙湾名医陈光泽滔滔不绝。他说:我会走路时就跟着姐姐放牛了,7岁时开始单独放牛,一直放到读初中,10来年的牧童生活,是我人生中最快乐最难忘的原始野趣岁月。 陈光泽老家在永嘉岩坦碧油坑村,山高路陡,海拔在700米以上。陈光泽有三个姐姐,都给生产队放过水牛,姐姐放水牛没有工分,生产队队长跟他姐姐说:这水牛若生下一头仔,就算你家四分之一的份额,生下四头水牛,这头水牛就是你家的了。可惜的是,姐姐放养的水牛总不怎么怀仔,家人就给它取名“大媛子”(土话意即“老姑娘”)。养了四年后,大媛子才生了一头仔。 大媛子虽然不怎么生仔,但犁田确实好。陈光泽9岁开始读书,读的是“放牛书”,天晴放牛,下雨天到学校读书。 放牛要早起,陈光泽与几个小伙伴在天蒙蒙亮时就起床。田埂、山路上湿漉漉的,柴草上挂着清灵的露水,薄薄轻雾纱一样绕在身边。 春天是柴草最肥美的季节,放牛娃们把牛儿赶到山头,放在那里任它们吃个饱。牛聚集在一起也像小孩子一样开心,吃草的间隙要互相追逐一下,或用角顶来顶去。而放牛娃们早就聚到一起,在草地上做游戏,到溪坑里捉鱼虾。夏天和秋天山上野果子多,孩子们一边放牛一边采果子吃。 最有乐趣的是骑牛。放牛回来的路上,牛的肚子吃得圆鼓鼓的,放牛娃也玩累了游戏,吃饱了野果,骑在牛背上悠然自得。他们不会吹笛,但会吹“鸟(读diao)儿”,“鸟儿”是用粽箬做的,可以吹出调子。这也是一幅自然的牧牛图。 大媛子的脾性很是温顺,极通人性,缺点是比较馋嘴,老去偷庄稼吃。玉米、水稻是它的最爱,吃了人家的玉米水稻,人家就上门来吵架要赔偿,陈光泽和大媛子就要受到大人的打骂。三番五次后,陈光泽赶牛时更小心谨慎了,手中的一根竹梢就牢牢地握着,牛也乖巧了许多。一个夏天,陈光泽与伙伴们一起赶牛到一个山头上吃草,看看周边没有庄稼,大家就去溪坑里游泳。陈光泽游了十几分钟还是不放心,就去看看自家的牛,可是那大媛子已潜伏到山脚,在偷吃扬穗的水稻,谷穗长到半熟时浆多壳薄,甜嫩可口。陈光泽见状怒声叫骂,用竹梢抽它的嘴巴。大媛子任他打骂,知道自己犯下了错,低着头一副可怜相。之后,它彻底改变了陋习,就是赶它从玉米地、水稻田边上过,也把嘴巴闭得紧紧的。 这一切转眼间过去了三十年。如今,陈光泽只要一看到牛,就会想起大媛子;只要一看到柴草丰美的地方,就会不由自主地说:这真是养牛的好地方。 【叁】 著名画家林曦明: 上海郊外奉贤区的那片海滩,让他难以释怀

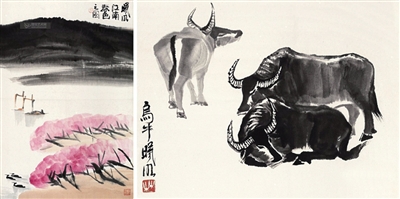

《乌牛图》 林曦明 作 在永嘉县乌牛镇西山村的林曦明旧居里,林先生在客厅里迎接了我。已经90岁高龄的林曦明先生耳聪目明,思路清晰。他属牛,号乌牛,“乌牛”(水牛)是他经常入画的题材,美术界称他是“最牛的画家”。 他说:我父亲是民间画工,也做龙灯。耳濡目染之下,我4岁就开始绘画。我家是中农成分,有12亩田地,每年都要租水牛耕地,我喜欢农村,喜欢水牛,从小就开始画它。 中华人民共和国成立后,林曦明到了乐清柳市小学教书,教的是美术。他热衷于剪纸,剪纸的题材也不乏水牛,他的一幅剪纸作品《市上归来》,刻画的是一位农民笑盈盈地背着新式农具,手牵刚买来的水牛,表现乐清白石三月初十大会市的场景。这幅作品还登上了当时全国有名的《新观察》杂志封面。 林曦明真正专注于画水牛,却是“文革”期间在“五七干校”里。那是在上海郊外奉贤区,一次晚饭后,他走出“干校”,来到一片海滩上散步,他吃惊地发现海滩上水牛很多,晚上也不归栏。海滩上还长有青草,有些水牛站着低头吃草,有些水牛躺着仰头看海,各种姿势都有,在夕阳的映照下很美。他像发现了新大陆,激动不已。回到“干校”后,当晚就偷偷地准备好铅笔、速写本。第二天天还没亮,就怀揣着纸笔溜出“干校”,来到海边,水牛还都在睡觉,他就坐在海堤上等。5点钟过后,天渐渐亮了,牛也慢慢醒了。他细察水牛的状貌、动作、神态,给它们写生。一直画到“干校”里的起床钟声敲响,他才回去参加劳动。就这样,林曦明每天早上都到海滩上画画,他像掉进了一座宝藏里,写生本子画了10多本,对牛的各种姿态,了如指掌。1998年,上海画报出版社出版了一册《林曦明画牛》。 林曦明1956年就在上海定居,但江南的气味、雨声、乡音、山水……镌刻在他生命的肌理中,无论如何也擦拭不了。灰黑色的水牛被老农牵引着走在春耕的路上,放牛娃坐在水牛背上吹奏着竹笛,都是真切而富有的美丽色彩。林曦明无数次深入雁荡山、楠溪江、乌牛镇拍照写生。每年的春节前后,他都会回到西山老家呆上两个月,在这里写生、访友。村里人都知道他是大画家,纷纷前来要他画画,指定他画水牛。 林曦明画牛,还得益于李可染。他与李可染相熟,在画牛的技巧上学习了他。人们把李可染的牛、齐白石的虾、徐悲鸿的马、黄胄的驴,并称为20世纪中国水墨四绝。李可染在各个时期的主题创作中,不厌其烦地以水牛为对象构成与时代相关的作品,从而获得了在创作方面的成就。林曦明笔下的牛既有李可染对牛的造型、神态、结构、透视的研究,又风格明净温婉、格调清新、生动自然,形成了属于他自己的独特风格。 90岁的林曦明还坚持画画,画家乡的山水,家乡的水牛。当我告诉他现如今温州水牛处境堪忧、不断减少的情况后,他唏嘘不已,说:越是这样,政府部门越应该大力保护,如果现在不保护好,等它濒临灭绝,再想开发利用就为时已晚。如何让人类与各种畜禽诗意地栖居,这也是当代乡村面临的新课题。

|

||||